更多>>行業動態

更多>>聯系我們

新聞中心

2020年4月16日,央視新聞客戶端以“川藏鐵路拉林段今天完成首次長鋼軌無縫焊接”為題,報道了我校材料科學與工程學院鋼軌焊接技術團隊研制的“高原型鋼軌現場閃光焊機和雙頻現場電正火設備”助力川藏線建設的情況。據報道:“2020年4月16日上午11點,在拉林鐵路貢嘎車站,隨著高原型焊機焊花四射,兩根500米長的鋼軌被牢牢地焊接到了一起,拉林鐵路首次長軌焊接順利完成,這標志著全線無縫線路焊軌、鎖定施工拉開帷幕。”這是交大人和交大科技在祖國重大工程建設中的又一重要貢獻,也直接推動川藏鐵路拉林段朝正式通車又邁進了重要的一步!

據悉,藏東南地區對外交通不發達,公路運輸情況受氣候影響大,航空運輸的能力又不能滿足當地經濟發展需求。正在修建的拉林鐵路連接拉薩和林芝兩大主要城市,全長435.48公里,將改變藏東南地區沒有鐵路的歷史,改善藏東南地區的交通情況。

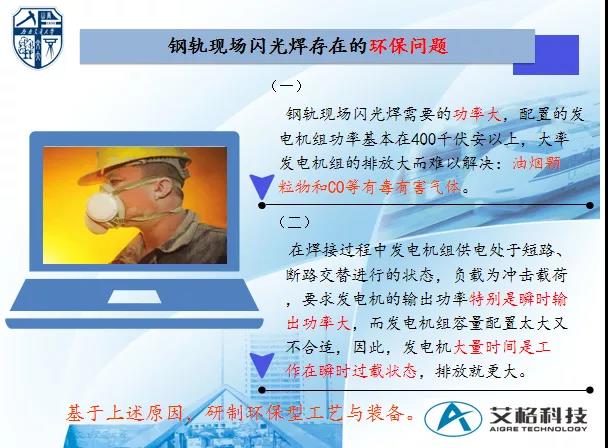

在拉林鐵路的修建過程中,西南交通大學呂其兵教授和戴虹教授團隊研制的UN5-150ZB1移動式鋼軌閃光焊軌機大放異彩,解決了在高原惡劣條件下進行鋼軌無縫焊接的技術問題。UN5-150ZB1移動式鋼軌閃光焊軌機能在惡劣環境下進行焊接作業,集裝箱具有防風、防沙、保溫和防紫外線輻射等功能。該型號焊軌機可配備專用柴油發電機組尾氣凈化器,能夠大大降低尾氣排放中的固體顆粒物和有害氣體,優化作業環境,降低職業病發生風險。

在校期間呂其兵教授帶領西南交大本科生

參觀同型先進焊接設備

西南交通大學材料學院鋼軌焊接技術團隊一直致力于先進焊接技術的研發,不斷突破技術瓶頸,追求精益求精,為中國鐵路建設貢獻了交大人的智慧和汗水。從上世紀90年代開始,西南交通大學一批年輕教師開始從事鋼軌焊接質量與控制技術研究,努力填補我校在這個領域研究的空白。

2016年戴虹教授曾接受采訪

為了提高鋼軌現場焊接質量,滿足高焊軌效率,團隊在2000年首先研制出了數控式小型氣壓焊軌機。在此基礎上,通過多年跟蹤鐵路線路施工作業現場,了解工程需求,努力創新,探索實踐,攻堅克難,終于在2009年成功研制出適用于高原缺氧狀態下的氣壓焊軌車,這也是世界首臺“移動式數控氣壓焊軌車”。

該設備在技術上取得了重大突破,且擁有完全自主知識產權,曾受到時任中共中央總書記、中央軍委主席、國家主席胡錦濤同志的高度評價。

2009年戴虹教授接受時任胡錦濤總書記的接見

2016年9月12日,青藏鐵路的格爾木至拉薩段換鋪無縫線路全線貫通,實現了“千里青藏一根軌”。在軌道焊接方面運用了由青藏鐵路公司和西南交通大學等單位自主設計研發的世界第一臺高原氣壓焊軌車,幾年來共焊接軌頭2686個,焊接合格率達到百分之百,中央電視臺也報道了相關新聞。

為了解先進焊接技術及其在重大工程領域的應用,讓交大學子更好的領略大國工匠的風采,我們有幸邀請到了團隊負責人呂其兵教授進行了一個采訪,讓我們來聽聽呂其兵教授眼中的焊接工藝。

最近看到這樣一則報道:川藏鐵路拉林鐵路首次長軌焊接順利完成,這標志著全線無縫線路焊軌、鎖定施工拉開帷幕。普通人可能不太了解鋼軌焊接,那么焊接在整個鐵路施工中扮演著一個怎么樣的角色呢?

呂其兵教授:可以說沒有鋼軌焊接就沒有在無縫線路,沒有無縫線路就沒有高鐵,那么鐵路的運行速度最快就只有100多公里。大家可能不太了解無縫線路,川藏線建設無縫線路除了保證較高速度運行外,還有一個更重要的原因——減少線路運營維護。川藏線橋梁和隧道占比很高,又處高原,運營維護非常困難,而建成無縫線路可以大大減少線路維護。

線路中質量最薄弱的環節是焊接接頭,因此如何通過焊接裝備和焊接工藝保證焊接接頭質量就非常重要,而在裝備和工藝方面我們交大軌道焊接團隊是國內領先的,在國際上也是一定的地位的!

高原鋼軌焊接,與低海拔地區不同,面臨著諸多因素的制約,那么在焊接過程中需要克服哪些因素的影響呢?

呂其兵教授:青藏高原這樣的高海拔地區,最大的特點就是高寒缺氧。高原嚴重缺氧,現場發電機功率輸出不足,再加上川藏線有很多長大隧道,就更加重了輸出功率不足的問題(嚴重時只有成都地區輸出功率的50%多),同時由于受到海拔變化的影響,本來就不足的輸出功率還會變的不穩定,這將嚴重影響焊軌質量。另外,現場施工人員的健康更不能忽視,發電機組產生的廢氣,在本來就比較封閉的隧道空間中會嚴重影響施工人員的身體健康,可能會危及生命!

我還了解到,這次拉林鐵路的鋼軌焊接中運用了國內先進的移動閃光焊技術,您能給我們介紹一下這種高原型焊機的特點嗎?

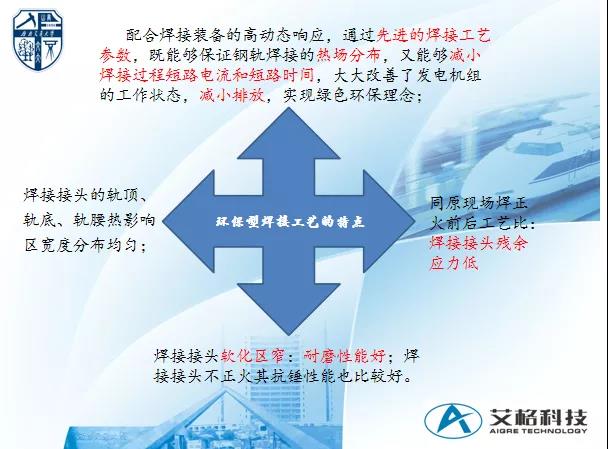

呂其兵教授:主要還是針對高原的氣候特點和施工環境,我們研發和運用了一些關鍵新技術,簡單概括:保輸、降需、環保。

首先,我們的焊機采用了特殊設計的高原型發電機組,保證足夠的功率輸出,同時,還采用了團隊最新研究的獨有的焊接工藝,在保證焊接接頭足夠熱量累積、保證焊接質量的前提下,降低對發電機組功率的需求(可減少30%)。針對尾氣問題,我們則與發電機配套廠商共同研發了由綠色環保技術制造的尾氣凈化裝置,減小排放,有力保證了高原長大隧道施工中人員的健康,保護高原生態環境!

此外,焊機采用橫向夾緊方式(焊機夾緊力達300噸,頂鍛力達120噸),焊接性能穩定,焊機壽命高。在焊接過程中還可實現不用人工掛取推瘤刀實現自動保壓推瘤(目前是國內所有使用的國產和進口鋼軌閃光焊機中唯一實現該功能的焊機),這大大減輕了操作人員的勞動強度。

“科學研究不僅要開出美麗的花,更要結出豐碩的果”,材料學院的老師們也一直在為科研成果的轉化做著努力,您怎么看待科研成果的轉化?

呂其兵教授:在科研成果轉化方面,材料學院很多老師都做得很好,我們僅僅是其中之一。材料學院是既注重基礎研究,又注重應用研究的學院,我認為這兩個方面并不矛盾,應該有機結合,即可做到頂天(發表高水平論文)又可立地(成果轉化應用)。基礎研究到一定程度可以轉化,轉化收益又可以支撐學科發展,這是一個良性循環。

改革開放以來,隨著我國經濟和科技水平快速發展,中國科技也更多的走進了世界人民的視野,您和您的團隊是如何推進自主創新的焊接技術國際化,更好的服務‘一帶一路’倡議和構建人類命運共同體的呢?

呂其兵教授:焊接本身是應用型學科,它綜合材料、機械、電氣和信息技術解決焊接領域復雜工程問題。因此,我們軌道焊接團隊的所有成員包括我、戴虹老師和駱德陽老師等,一直堅持這樣的理念,堅持把論文寫在祖國大地上,寫出高度,寫出深度!

我國在上個世紀初就開始做鋼軌焊接,從工藝研究、進口設備改造到自行研發生產,經歷了引進、消化吸收再創新的過程,不斷縮短與國外的差距甚至趕超,我們現在在設備性能方面已經不差于國外產品,在成套技術研發方面特別是工藝研究方面已超過國外,正是因為這樣,我們的成果不僅在國內遍地開花:在所有城市地鐵、高鐵和有軌電車的建設中應用,并且隨著‘一帶一路’的推進,我們的產品還出口到包括南美(委內瑞拉)、非洲(塞拉利昂、津巴布韋等)和亞洲(新加坡、印度、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、沙特、利比亞等)等多個國家和地區,還有很多國家已經有購買意向,并與我們一直在保持聯系。

從呂老師的話語中,可以感受到祖國科學技術的不斷進步,可以感受到交大在軌道焊接領域做出的卓越貢獻,感謝西南交大軌道焊接團隊的付出!

在采訪的最后,呂老師向我分享了他心中的夢想,他說:“我一直的夢想就是國內購買鋼軌焊機一定會找西南交大的艾格公司,國外購買鋼軌焊機也會想到交大的艾格!我們正在努力實現世界上購買鋼軌焊接設備就會想到中國的交大,想到中國交大的艾格。”

西南交通大學非常重視軌道交通領域的科技研發和成果轉化工作,積極促成產學研的結合。在當今世界,科學技術的競爭愈演愈烈,提高技術成果轉化數量、轉化質量和轉化速度,成了當今科研工作的重中之重。材料學院此后也將繼續堅持推動科技成果轉化工作,在未來創造更輝煌的成績!我們堅信,只要沉下心來,十年、二十年磨一劍,我們一定能在助力祖國發展,推進“一帶一路”倡議,構建人類命運共同體中做得更好!